Qu’est-ce qu’un cours d’eau en « bon état » écologique ?

A l’échelle européenne, la directive-cadre sur l’eau (DCE) est le principal texte qui guide la politique de l’eau, dans l’optique de garantir la protection et la reconquête de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. En France, la politique de l’eau s’appuie sur quatre grandes lois, dont la loi de 2004 qui transpose la DCE et oriente les actions vers des objectifs de résultat. Sa mise en œuvre repose les Schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) au niveau de chaque bassin hydrographique. La quatrième génération de SDAGE a été approuvée en 2022 pour la période 2022 – 2027 pour les 12 bassins. Ils prévoient notamment l’atteinte du « bon état écologique », à horizon 2027, pour toutes les masses d’eau qui ne disposent pas de dérogations.

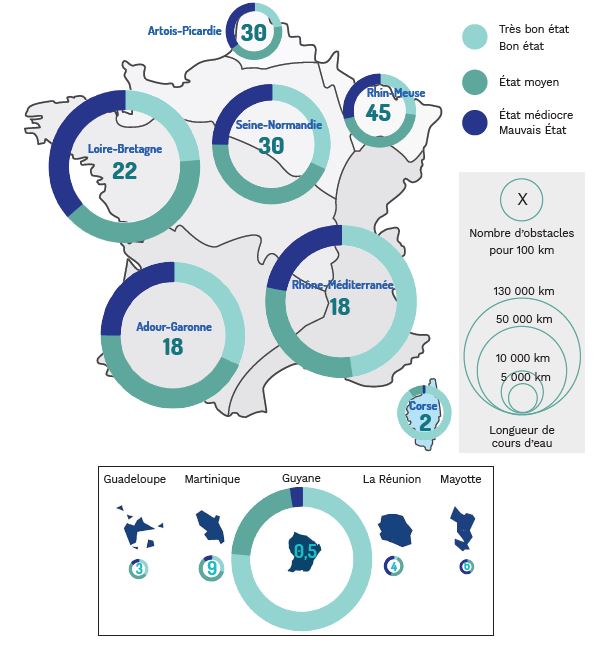

L’indicateur « état écologique » sert à évaluer la qualité de l’eau et le fonctionnement des milieux aquatiques. Il est basé sur plusieurs critères pouvant être de nature biologique (présence d’être vivants végétaux et animaux), psycho-chimique (quantité de phosphore, nitrate, pH) et hydromorphologique (état des berges, continuité de la rivière). Une échelle de cinq classes est utilisée, allant du « très bon » à « mauvais » état. En 2019, plus de 11 000 masses d’eau de surface étaient recensées en France, dont la grande majorité (94%) constituant des cours d’eau. Quant à leur état écologique, seulement 44% sont en « bon état » ou « très bon état ». Des disparités sont par ailleurs observées au niveau des bassins : les zones de montagne se caractérisent par des cours d’eau en très bon état, du fait d’une moindre exposition aux activités humaines.

La « continuité aquatique » est aussi un paramètre fondamental pour évaluer l’état écologique d’un cours d’eau. Elle concerne la libre circulation des poissons et des sédiments à travers les cours d’eau et vers d’autres milieux aquatiques. Toutefois, aujourd’hui plus de 100 000 obstacles à l’écoulement sont répertoriés sur les cours d’eau, soit en moyenne 1 obstacle tous les 6 km (il peut s’agir de seuils, canaux, barrages, digues, etc.). Les cours d’eau font ainsi l’objet d’un classement en deux listes visant à limiter l’aménagement de nouveaux obstacles ou à promouvoir des actions de restauration et de protection du milieu.

Etat écologique des cours d’eau (2019) et densité d’obstacles à l’écoulement (2020) par bassin hydrographique

Source : Traitement FNTP à partir des données geo.data.gouv.fr et OFB, Collection Dataviz de l’OFB sur l’état des lieux des obstacles à l’écoulement

Une étude réalisée par le cabinet de conseil Carbone 4, estime le besoin annuel en travaux de restauration de cours d’eau à 5 000 km (en France métropolitaine uniquement), soit un linéaire total à restaurer sur la période 2020 – 2050 de l’ordre de 150 000 km. Les coûts de travaux varient en fonction du type d’intervention à réaliser, de l’état initial du cours d’eau et de sa capacité d’ajustement, mais aussi de la maîtrise d’œuvre. Sur la base d’un coût moyen de restauration de l’ordre de 380 €/ml (un ordre de grandeur cohérent avec les fourchettes de coûts observées dans divers retours d’expérience) l’investissement nécessaire à engager sur la période 2020 – 2050 se chiffre à 57 Md€, soit 1,9 Md€/ an.

La renaturation des cours d’eau en pratique

Le bon état écologique d’un cours d’eau est déterminé, entre autres, par sa qualité hydromorphologique (la qualité de ses berges, la continuité aquatique). Pour rétablir la morphologie altérée d’un cours d’eau, plusieurs types de travaux peuvent être entrepris : des travaux de renaturation – plutôt structurels, mobilisant des moyens techniques et financiers importants (la réouverture d’une portion de cours d’eau busée, le reméandrage, la remise d’un cours d’eau dans son lit naturel) ; des travaux de restauration – plutôt légers, visant la diversification des habitats et le rétablissement de la fonctionnalité d’un cours d’eau (la restauration de berges en technique végétale ou par enrochements, la reconstitution de la ripisylve, la reconnexion du lit mineur au lit majeur) ; des travaux pour rétablir la continuité écologique – garantissant la libre circulation des espèces aquatiques et le transport naturel de sédiments (abaissement ou effacement d’un ouvrage, aménagement de dispositifs de franchissement pour les espèces).

En matière de gestion des cours d’eau de nombreux acteurs sont à l’œuvre. L’État est responsable de la réglementation et de la transposition en droit français des directives européennes. Au sein de chaque bassin un préfet, appuyé par les préfets de département, anime la politique de l’État. Il approuve aussi les SDAGE élaborés par les comités de bassin. Ces derniers sont quant à eux chargés de définir la stratégie en faveur de la protection de l’eau et des milieux aquatiques. Les Agences de l’eau (6 en métropole et 5 en outre-mer) octroient des prêts et des subventions pour la mise en œuvre des actions d’entretien et de restauration. Enfin, les collectivités territoriales sont les donneurs d’ordre en matière de travaux.

S’agissant des moyens financiers, les acteurs souhaitant entreprendre des travaux ont à leur disposition plusieurs possibilités de financement. Les Agences de l’eau accordent de subventions, à travers des redevances en provenance des usagers de l’eau. Le montant de soutien financier est variable selon le type d’intervention. Entre 2013 et 2018, les Agences de l’eau ont investi plus de 300 M€ dans des actions de restauration des cours d’eau, soit en moyenne 50 M€/an. Sur la période 2019 – 2024, le budget prévu a plus que doublé. Il s’élève à 743 M€ sur la période, soit 120 M€ annuellement. Par ailleurs, il existe aussi des dispositifs fiscaux, tels que la taxe GEMAPI (pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations), mais aussi des fonds dédiés au financement des actions en faveur de la protection et la préservation de ces milieux comme le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) – anciennement fonds Barnier – ainsi que le Fonds Vert récemment annoncé.

Le rôle des entreprises de Travaux Publics

Les Travaux Publics sont des acteurs clés dans la renaturation des rivières. Les entreprises interviennent à la fois pour rétablir la morphologie des cours d’eau, mais aussi pour restaurer la continuité aquatique et préserver la biodiversité du milieu. Les opérations mises en œuvre concernent par exemple le reméandrage, la pose d’épi, la création de banquettes, le retalutage, mais aussi l’installation de passes à poissons, l’arasement total ou partiel d’un seuil, ainsi que la démolition et l’aménagement d’ouvrages. Ces interventions mobilisent le savoir-faire des entreprises du secteur essentiellement dans le domaine du génie écologique. Celui-ci englobe les activités et travaux favorisant la résilience des écosystèmes et s’appuyant sur les principes de l’ingénierie écologique. Afin d’accompagner les entreprises dans leur montée en compétence dans ce domaine, la FNTP a ajouté à la nomenclature des Travaux Publics, les savoir-faire du génie écologique.

Métiers de Travaux Publics concernés

En cohérence avec l’objectif d’atteinte du « bon état » écologique des cours d’eau, formulé par la directive-cadre sur l’eau (DCE), des travaux de renaturation et de restauration seront nécessaires pour rétablir la morphologie et la continuité aquatique sur ces milieux. A l’échelle de chaque bassin hydrographique, des objectifs spécifiques au contexte local sont déclinés dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Compte tenu des objectifs nationaux et des tendances actuelles observées en matière de restauration, le besoin annuel en travaux sur les cours d’eau représente un linéaire de 5 000 km, soit un total de 150 000 km à horizon 2050. Les coûts associés sont variables et dépendent de la nature de l’intervention, l’état initial du cours d’eau et de sa capacité d’ajustement. Sur la base d’un coût moyen de 380 €/ml, la somme globale à engager d’ici à 2050 s’élève à 57 Md€, soit 1,9 Md€/an. La renaturation des cours d’eau constitue un marché d’avenir, attractif pour le secteur des Travaux Publics, mais aussi indispensable pour accompagner la France dans sa transition écologique.

Pour en savoir plus : retrouvez l’intégralité de l’étude sur le site acteurspourlaplanete.fntp.fr