Le biogaz : état des lieux et perspectives

Le biogaz est un gaz 100% renouvelable résultant de la méthanisation, un procédé par lequel des micro-organismes décomposent des déchets organiques en l’absence d’oxygène (digestion anaérobie). Lorsque le biogaz est épuré il devient du biométhane et peut ainsi être injecté dans le réseau de gaz naturel. Le biométhane issu de l’épuration du biogaz a des usages identiques à ceux du gaz naturel, mais son contenu carbone peut être entre 5 à 10 fois inférieur. Il possède ainsi un avantage environnemental, faisant de lui un levier majeur de la transition énergétique.

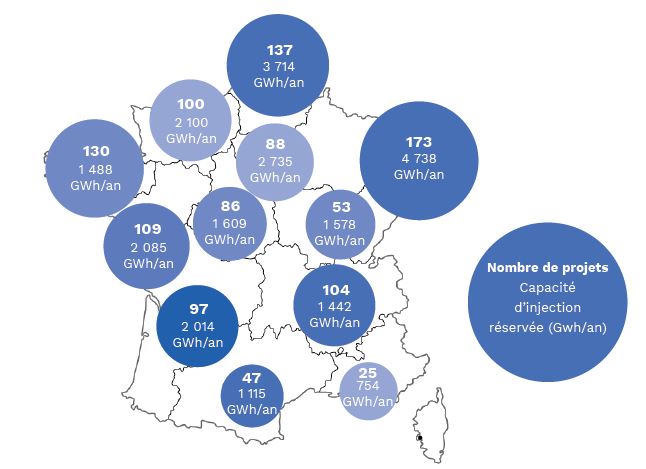

Depuis la mise en service du premier site d’injection de biométhane en 2011, le parc ne cesse de croître. Entre 2017 et 2021, plus de 300 installations ont vu le jour. A fin juin 2022, la France en compte plus de 450 représentant une capacité annuelle maximale d’injection de près de 7 800 GWh. Quant à la production de biométhane (énergie injectée dans le réseau de gaz), celle-ci s’élève à environ 4 337 GWh en 2021. Les régions Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Hauts-de-France représentent à elles seules la moitié de la production et des capacités installées.

Aujourd’hui la part du biométhane dans la consommation finale de gaz en France est très faible (un peu moins de 1%). Or, la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 s’est donnée comme ambition d’atteindre 10% de gaz renouvelable dans la consommation totale de gaz à horizon 2030. En cohérence avec cette trajectoire, Carbone 4 estime les quantités de biométhane qu’il faudrait injecter dans les réseaux de gaz pour deux scénarios. A horizon 2030, les quantités de biométhane injecté s’élèvent entre 18 TWh et 36 TWh, dans les scénarios « sobriété » et « pro-techno » respectivement. En 2050, elles atteignent entre 125 TWh et 174 TWh. L’investissement nécessaire à engager sur la période 2021 – 2050 se chiffre entre 37 Md€ et 49 Md€. En parallèle, le nombre de sites d’injection progresse aussi pour atteindre entre 8 000 et 11 000 sites en 2050, contre un peu plus de 400 aujourd’hui. Ces sites doivent être raccordés aux réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, ce qui représente un investissement compris entre 37 Md€ et 40 Md€, sur la même période.

A court terme, il est possible de suivre les progrès de la filière à partir du nombre de projets inscrits au registre à la fin de chaque année et de leurs capacités maximales d’injection dans le réseau. Fin 2021, par exemple, 1 149 projets sont recensés pour une capacité attendue de 25 376 GWh. La mise en service de ces installations est estimée se faire avant 2025 et elles permettront par exemple d’alimenter plus de 110 000 bus ou camions roulant au BioGNV et de chauffer 4 millions de logements (GRDF 2021).

Au-delà de l’intérêt écologique du biométhane, la filière a aussi un rôle économique. Elle contribue en effet à la souveraineté énergétique de la France, car aujourd’hui la quasi-totalité du gaz naturel consommé dans le pays est importée, principalement de la Norvège (36%) et de la Russie (17%) (SDES 2021). Etant donné le contexte géopolitique, avec le conflit russo-ukrainien et ses conséquences sur l’approvisionnement en gaz naturel, la recherche de cette indépendance est devenue cruciale.

Répartition régionale des capacités annuelles d’injection réservées à fin 2021

Source : Traitement FNTP à partir des données ODRE Opendata

La méthanisation : aspects techniques et pratiques

La méthanisation se déroule en plusieurs étapes, allant de la collecte et le transport des déchets organiques, en passant par leur décomposition dans un digesteur, jusqu’à la production du biogaz. Ce dernier peut être valorisé pour produire de la chaleur et de l’électricité, ou encore il peut être épuré puis injecté dans les réseaux de gaz sous forme de biométhane. Il est destiné à divers usages : chauffage, cuisson, production d’eau chaude, carburant… mais pour un plus faible impact environnemental que celui du gaz naturel. La spécificité de la méthanisation, par rapport aux autres filières de production d’énergie est la valorisation de déchets organiques pour produire un gaz renouvelable. Elle participe ainsi doublement à la transition écologique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du secteur de l’énergie et en contribuant à une démarche d’économie circulaire.

La méthanisation est la technologie de production de gaz renouvelable la plus développée aujourd’hui avec un modèle économique fiable. Cependant, elle n’est pas la seule. D’autres filières émergent, mais elles ne sont pas à ce jour développées à grande échelle. Il s’agit des filières de méthanation, de pyroga-zéification, de gazéification hydrothermale et du « power-to-gas »

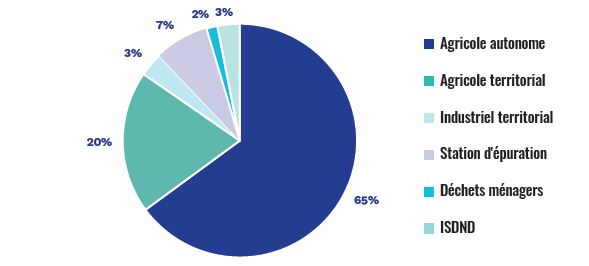

Les installations d’injection de biométhane sont définies en fonction du principal intrant utilisé ainsi que du porteur de projet. Les matières utilisées sont variées et proviennent de divers secteurs : effluents d’élevage, déchets de cultures, boues et coproduits d’industries agroalimentaires, déchets ménagers, déchets verts, boues des stations d’épuration, entre autres. Quatre secteurs principaux participent au développement de la filière : le secteur agricole, le secteur industriel, le secteur de déchets ménagers et le secteur de boues urbaines (ADEME 2022). En France, le parc d’installations est largement dominé par le secteur agricole, représentant 85% des sites.

Répartition des sites d’injection par typologie en 2022

Source : Traitement FNTP à partir des données ODRE Opendata

La réalisation d’un projet de méthanisation se déroule sur trois à cinq ans. Le processus début par la phase de pré-études, puis la conception et le montage juridique et financier, suivi de la réalisation de l’infrastructure et le raccordement au réseau de gaz (le cas échéant), et s’achève enfin par la mise en service et l’exploitation de l’installation. Les coûts d’investissement associés sont variables selon le type d’installation, la quantité d’intrants, ainsi que la production/injection attendue. Les informations ci-après sont données à titre indicatif, elles proviennent du principal distributeur de gaz naturel en France, GRDF, et sont basées sur des hypothèses de calcul réalistes, mais ne peuvent pas se substituer à l’avis d’un expert ou à une approche spécifique à chaque projet. Parmi les différents postes d’investissement, deux concernent particulièrement les métiers des entreprises de Travaux Publics.

-

Raccordement au réseau de distribution (GRDF) : 1 - 4% de l’investissement total

-

Voiries et réseau divers + gros œuvre : 20 - 25% de l’investissement total.

Alors que la production de gaz renouvelable se révèle être nécessaire pour la transition énergétique de la France, les projets de méthanisation font souvent l’objet d’opposition locale. Plus d’un tiers des Français ne serait pas favorable à l’installation d’une unité de méthanisation à moins d’un kilomètre de sa maison. Les principales raisons évoquées à ce phénomène « nimby » (Not In My Backyard) sont les odeurs, les nuisances sonores et les risques de combustion et d’explosion (ADEME 2021). L’appréhension au développement de la filière s’explique, entre autres, par un manque d’informations. Ainsi, la mise en place d’un dialogue territorial, mettant en lumière les externalités positives et négatives, est essentielle afin de faire avancer les projets et permettre leur intégration dans le territoire.

Le rôle des entreprises de Travaux Publics

Le secteur des Travaux Publics participe à la transformation du système gazier vers un modèle plus durable, à travers la montée en puissance de la filière de production et d’injection de biométhane. Les entreprises du secteur interviennent essentiellement lors de la construction des unités de méthanisation et des digesteurs, mais aussi lors de la préparation du site et lorsqu’il faut raccorder l’unité d’injection au réseau de gaz naturel. Leurs compétences sont primordiales, puisqu’elles ne sont pas spécifiques à la filière de biogaz, mais aux métiers des Travaux Publics. Face aux attentes en matière de production de gaz renouvelable, et à l’émergence des nouvelles filières dans les années à venir, la production et l’injection de biométhane constitue un marché attractif pour les entreprises du secteur.

Métiers de Travaux Publics concernés

Pour inscrire la France dans sa trajectoire bas carbone le secteur de l’énergie est crucial. Le gaz naturel, malgré son fort impact en matière d’émissions, est la troisième énergie la plus consommée. Pour accompagner la transition énergétique du pays le développement de la filière du gaz renouvelable est indispensable. En cohérence avec les objectifs énergétiques nationaux, les quantités de biométhane injectées dans le réseau devront se situer entre 18 TWh et 36 TWh à ce même horizon. En 2050, elles progresseront fortement pour atteindre entre 125 TWh et 174 TWh. L’investissement nécessaire sur la période 2021 – 2050 est chiffré autour de 37 à 49 Md€. En parallèle, de nouveaux sites d’injection devront être installés, afin d’atteindre entre 8 000 et 11 000 sites en 2050. Cette évolution s’accompagne du besoin de raccorder ces nouveaux sites aux réseaux de transport et de distribution de gaz, avec des dépenses associées se situant entre 37 et 40 Md€. La production et l’injection de biométhane constituent ainsi un marché d’avenir, attractif pour le secteur des Travaux Publics, mais aussi indispensable pour accompagner la France dans sa transition énergétique.