La mobilité électrique en France : quelles tendances ?

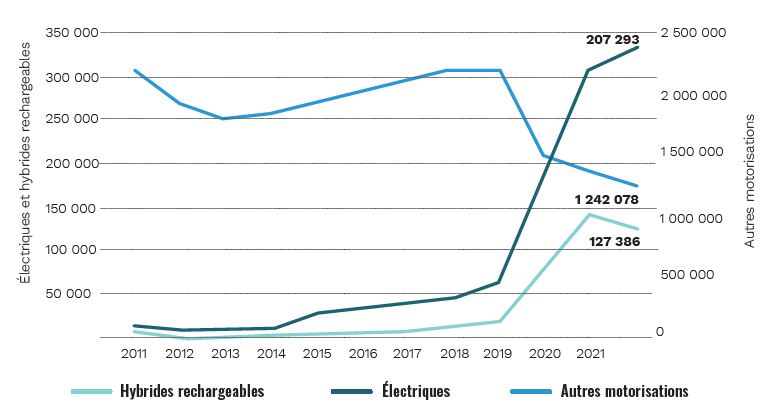

Le secteur des transports, en raison de son utilisation d’énergie, est responsable d’un tiers des émissions de gaz à effet de serre (GES) en France. En 2019 elles ont représenté 132 MtCO2e, faisant de lui le secteur le plus émetteur. Les véhicules particuliers et utilitaires, principalement aux motorisations diesel et essence, sont les modes qui contribuent le plus à ces émissions (53% et 19,1% respectivement). Aujourd’hui, le parc automobile compte encore une très faible proportion de véhicules à motorisations alternatives (électrique et hybride rechargeable), seulement 2% du total. Toutefois, depuis quelques années la mobilité électrique connait un essor important. Les immatriculations annuelles des véhicules particuliers électriques (VE) et hybrides rechargeables (VHR) ont été multipliées par plus de 5, entre 2019 et 2022, alors que celles des véhicules à moteur thermique (diesel, essence et gaz) ont diminué de 43%.

Immatriculations annuelles des véhicules particuliers neufs entre 2019 et 2022

Source : Traitement FNTP à partir des données sur les immatriculations mensuelles de voitures particulières neuves par motorisation à fin décembre 2022

Parallèlement à la hausse de ventes annuelles des véhicules neufs électriques et hybrides rechargeables, l’installation des infrastructures de recharge pour véhicule électrique (IRVE) a connu aussi une forte accélération. En 2022, la France comptait plus de 80 000 points de recharge ouverts au public, soit une hausse de +186% par rapport à 2019. Entre janvier et mai 2023, plus de 17 000 points ont été déployés, permettant de franchir enfin la tant attendue cible de 100 000.

Si toutes les régions ont vu le nombre de points installés grimper ces dernières années, des disparités sont toutefois observées. Afin de pouvoir procéder à des comparaisons régionales sur les progrès en matière de déploiement de l’infrastructure, il est nécessaire de prendre en compte des spécificités locales. Le rapport entre le nombre de véhicules en circulation et les points de recharge installés peut être utilisé pour évaluer la disponibilité de l’infrastructure. Alors qu’au niveau européen la directive AFI (Alternative Fuels Infrastructure) préconisait de disposer d’au moins 1 point de recharge pour 10 véhicules, à fin 2022 ce rapport s’élève en France à 12 véhicules pour un point de recharge. Ce résultat met en évidence le besoin d’accélérer le déploiement des infrastructures de recharge pour aller de pair avec l’évolution exponentielle du parc électrique et hybride rechargeable.

Accompagner l’essor de la mobilité électrique par le développement d’un réseau structurant d’infrastructures de recharge

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) vise une réduction des émissions du secteur des transports de 28% à horizon 2030, par rapport à 2015, ainsi que la neutralité carbone à horizon 2050. Cela impose une transformation du parc automobile et par conséquent le déploiement massif d’un réseau d’infrastructures de recharge adapté. A l’échelle européenne, dans le paquet de mesures « Fit for 55 » présenté à l’été 2021, le nouvel objectif à horizon 2035 est celui d’une baisse de 55% des émissions GES, tous secteurs confondus. Sous l’axe mobilités alternatives, une réduction des émissions de 100% est attendue à ce même horizon, ce qui se traduit en pratique par une interdiction de la commercialisation des véhicules neufs équipés d’un moteur à combustion interne.

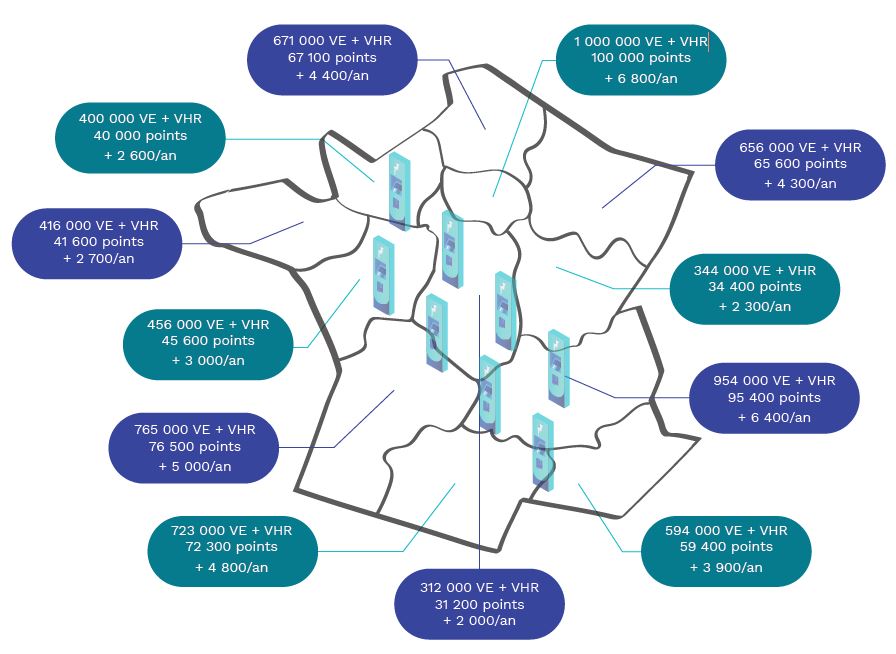

Sur la base de ce nouvel objectif et en supposant des ventes constantes, une projection des immatriculations annuelles ainsi que du parc électrique et hybride rechargeable est réalisée. Il en résulte alors que celui-ci devra représenter environ 7,3 millions de VE et VHR en circulation en 2035. Ce chiffre est cohérent avec les projections à 2030 de la PPE et d’autres études récentes : 4,8 millions (PPE), 6 millions (Avere), entre 4 et 6,5 M (Carbone 4). En utilisant le rapport de 10 véhicules pour 1 point, il est estimé que le nombre de points de recharge ouverts au public en France devra dépasser les 700 000 à cet horizon. Pour approfondir l’analyse et y ajouter une dimension territoriale, une projection régionale du parc de VE et VHR, ainsi que du réseau des infrastructures de recharge est réalisée (cf. carte ci-après). Le parc électrique et hybride rechargeable (7,3 millions en métropole) est supposé se répartir dans chaque région dans des proportions équivalentes à celles observées aujourd’hui sur le parc total des véhicules particuliers (toutes motorisations confondues). Le rapport de 10 véhicules pour 1 point de recharge permet d’estimer le besoin en infrastructures au niveau de chaque région, ainsi que l’effort annuel de déploiement.

Projection régionale du parc de VE et VHR et des points de recharge à 2035

Source : Estimation FNTP à partir des bases de données Avere et SDES

Afin d’estimer le besoin en financement, des fourchettes de coûts issues du guide d’aide à l’élaboration des schémas directeurs pour les infrastructures de recharge pour véhicule électrique sont utilisées. Le déploiement d’environ 650 000 points de recharge supplémentaires, à horizon 2035, représente un investissement total de 6,5 Md€ et des dépenses en maintenance s’élevant à 2,6 Md€ en cumul sur la période.

Le déploiement des IRVE en pratique

Pour déployer un réseau d’infrastructures de recharge adéquat, il ne suffit pas de raisonner uniquement en nombre de points disponibles, mais aussi de considérer les besoins de recharge des utilisateurs. Trois cas d’usage pour la recharge ouverte au public sont souvent identifiés : résidentiel, professionnel et transit/occasionnel. Ainsi, le type de borne à installer et le choix d’emplacement vont dépendre de l’usage qui est prévu et notamment de la durée de stationnement du véhicule. Les bornes délivrant une puissance de recharge normale/lente sont plus appropriées aux lieux où les véhicules stationnent pendant une longue durée (parkings privés et publics, sur la voirie). Au contraire, les bornes rapides et ultra-rapides sont plus propices aux emplacements où les véhicules stationnent moins de 2 heures (enseignes commerciales, grands axes). En matière de travaux, le déploiement des IRVE comprend plusieurs étapes (fabrication et installation des équipements, maintenance et supervision de l’infrastructure) et nécessite des investissements conséquents. Les coûts sont liés à la réalisation des études et à la maîtrise d’œuvre, à l’achat des matériels, à l’installation des bornes, ainsi qu’aux travaux de génie civil et de raccordement au réseau de distribution électrique. On distingue aussi les coûts d’exploitation, dont la maintenance, qui interviennent une fois l’infrastructure est mise en service.

Divers acteurs, privés comme publics, participent au déploiement des IRVE, mais ce sont essentiellement les collectivités territoriales qui jouent un rôle majeur dans l’aménagement. Afin de faciliter l’aménagement de ces infrastructures, la loi d’orientation des mobilités (LOM) rend possible aux intercommunalités et aux établissements publics d’élaborer un « schéma directeur ». Celui-ci leur donne un rôle de « chef d’orchestre » dans le développement d’un réseau « coordonné, cohérent et adapté ». Plusieurs dispositifs financiers sont à leur disposition pour faciliter le déploiement de ces infrastructures. On peut citer notamment le programme ADVENIR, doté d’une enveloppe globale de 320 M€ destiné à la fourniture et à l’installation, mais qui exclut les services de supervision et maintenance.

Le rôle des entreprises de Travaux Publics

Les Travaux Publics sont des acteurs clés dans l’aménagement des infrastructures de recharge. Les entreprises interviennent sur l’installation des bornes de recharge à travers notamment des travaux de terrassement, de voirie et de raccordement électrique. Mais elles sont aussi amenées à intervenir après la mise en service de l’infrastructure, et sur l’ensemble de sa durée de vie, sur des opérations d’exploitation et maintenance. S’agissant de l’installation, les travaux sont similaires à ceux de la pose d’équipement urbain électrifié (comme l’éclairage public), tandis qu’en matière de maintenance les travaux diffèrent. Lorsqu’il s’agit des IRVE, des compétences techniques très spécifiques sont nécessaires, notamment en raison de la diversité de marques, modèles, composantes et programmes que caractérisent les bornes de recharge. De manière générale, les techniciens travaillant sur ce marché doivent obligatoirement être habilités et titulaires d’une qualification délivrée par un organisme accrédité.

Métiers de Travaux Publics concernés

Pour inscrire la France dans sa trajectoire bas carbone le secteur des transports constitue un axe prioritaire d’intervention. Responsable de plus de la moitié des émissions du secteur, l’usage du véhicule particulier doit impérativement évoluer vers des modes moins émetteurs. Le véhicule électrique représente une des solutions pour décarboner la mobilité, mais sa généralisation est conditionnée par la disponibilité de la recharge. Compte tenu de ces objectifs et sur la base des tendances observées, le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables s’élèvera à plus de 7 millions en 2035, contre environ 1 million en 2022. En 2030, ils représenteront un peu plus de 4 millions. Cette évolution implique obligatoirement une hausse du nombre de points de recharge ouverts au public de l’ordre de 650 000 points, contre 100 000 au premier semestre de 2023. L’investissement nécessaire à ce déploiement représentera 6,5 Md€ sur l’ensemble de la période. La maintenance de l’ensemble du parc, sur la période 2023 – 2035, s’élèvera quant à elle 2,6 Md€ en cumul. L’aménagement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques constitue un marché d’avenir, attractif pour le secteur des Travaux Publics, mais aussi indispensable pour accompagner la France dans la décarbonation de la mobilité et l’atteinte des objectifs qui seront fixés dans la prochaine stratégie nationale bas carbone (SNBC3).

Pour en savoir plus : retrouvez l’intégralité de l’étude sur le site acteurspourlaplanete.fntp.fr